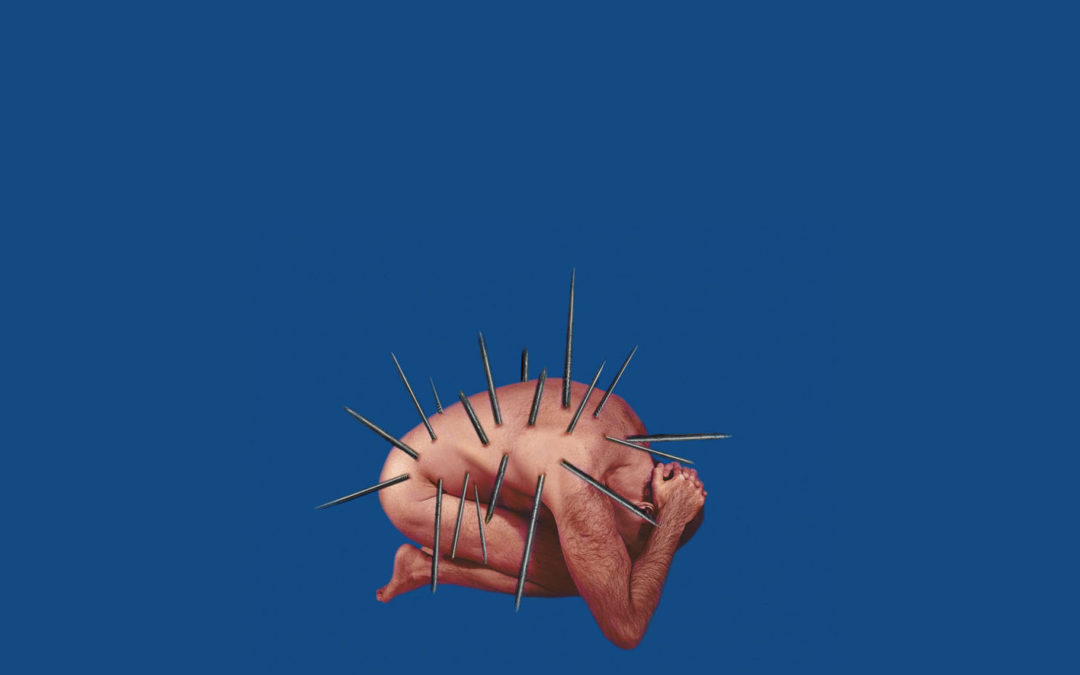

LA ESPERANZA O EL ODIO

Vamos a mejor. Nuestros hijos vivirán mejor que nosotros como nosotros vivimos mejor que nuestros padres. Y así, una generación tras otra, hasta el final de los tiempos. Esta noción de la Historia como una línea de logros que avanza hacia la perfección social y la realización personal está profundamente arraigada en nuestro imaginario. Pero en los últimos tiempos pierde fuerza. Todavía no hemos vuelto a aquello de “cualquier tiempo pasado fue mejor”, pero nuestra confianza en el futuro se tambalea.

La modernidad instaló la idea de progreso ilimitado, un horizonte de expectativas permanentemente abierto en el que cada vez seríamos más sabios y, como consecuencia, más ricos, incluso más buenos. De hecho, nadie en sus cabales preferiría vivir en la Edad Media, en la Roma antigua y, mucho menos, en la Prehistoria. Tendemos a considerar el pasado como tiempo de barbarie donde la miseria, la superstición y la tiranía imponían su durísima ley. Vienen a nuestra mente figuras como Nerón, Calígula, Iván el Terrible o Torquemada, refinados o brutales asesinos presidiendo tiempos de esclavitud y tortura, infestados por la peste, la violencia y la intolerancia.

Puede que la conciencia ecológica haya tenido un importante papel a la hora de desinflar este globo de autocomplacencia. La evidencia de la finitud de los recursos y de los desastrosos efectos de su explotación constituyó, a pesar de negacionismos, la primera señal de alarma. Así empezamos a utilizar términos como reciclaje, retorno, decrecimiento… A partir de los años sesenta se abrió paso la idea de que el mejor futuro, quizá el único, fuera volver al pasado. Este cuestionamiento de los procesos de generación de riqueza obligó a reconsiderar las perspectivas históricas más optimistas.

Al fin y al cabo y con la distancia de los años ¿ha habido siglo más convulso que el XX? La mortandad alcanzada en los conflictos bélicos batió todos los récords y los sangrientos caprichos de reyes o emperadores quedaron empequeñecidos ante la estela de muerte dejada por dictadores como Hitler, Stalin o Mao, sólo por citar a los responsables de decenas de millones de víctimas.

Podríamos argumentar que en las últimas décadas se han extendido políticas de derechos humanos, reconocimiento de minorías, regímenes democráticos y otras fórmulas virtuosas. Sin embargo, a pesar de la avalancha de corrección, las diferencias entre pobres y ricos son hoy las mayores de la historia. Como consecuencia, el poder se halla concentrado en menos manos y se han reducido las posibilidades de progresión social. En un mundo presidido por los más irreprochables valores reina el mayor porcentaje de injusticia que el mundo haya conocido.

Estas evidencias inciden de manera muy diversa en nuestra sociedad. Porque si no tenemos futuro o no es tan prometedor, cambian las políticas y hasta la manera de ver el mundo. La esperanza estructuraba nuestro pensamiento orientándolo hacia la idea de un paraíso prometido. Las doctrinas sociales reconvirtieron al laicismo una noción sustentada antes por las religiones, reduciendo el goce celestial a felicidad terrenal o a justicia social. Desde el punto de vista capitalista, las mejoras científicas y tecnológicas permitirían trabajar menos, vivir más y mejor. Desde el punto de vista obrero, la lucha de clases llevaría a la eliminación de la injusta dicotomía entre explotadores y explotados, conduciendo a la igualdad y a la libertad. De una manera o de otra, alcanzaríamos el paraíso en la tierra.

La crisis, que tanto nos ha afectado y sobre la que tan poco sabemos, ha venido a rematar las ya debilitadas esperanzas en un porvenir luminoso. Todavía no sabemos cómo empezó, si ha terminado o si va a volver con más fuerza. ¿Fue provocada por la quiebra de Lehman Brothers, la venta de subprimes, la burbuja del ladrillo o por vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿Las políticas de ajustes fueron beneficiosas o contraproducentes? ¿Ha disminuido la deuda pública y la privada? Esta interesada ambigüedad permite decir un día que hemos recuperado las tasas de empleo y al día siguiente que la vuelta al derroche nos va a castigar más que en 2008. En cualquier caso, el mercado del empleo parece haber cambiado definitivamente. Ya nadie se atreve a prometernos amaneceres que cantan, trabajos estables ni tan siquiera pensiones dignas. Y si las esperanzas capitalistas hacen aguas, las proletarias lo hicieron hace décadas, con las críticas al marxismo y con el derrumbe de los regímenes comunistas. Así que, tanto por la vía del capital como por la obrerista, nuestras esperanzas se esfumaron. Y la esperanza era el mejor aglomerante social. Todos nos unimos en torno a un objetivo que promete mejoras. Pero cuando la esperanza desaparece, surge ese otro pegamento social que es el odio. Funcionan como vasos comunicantes. Sólo nos unimos en torno a una meta o a un peligro. Así vemos cómo se instalan los discursos que construyen un “otro” amenazador. Catalán, español, musulmán, gitano, refugiado, homosexual, feminista… La lista de enemigos aumenta y nosotros, cada vez más desesperanzados, nos dejamos infiltrar por el miedo y adoptamos posiciones de rechazo. Y no es lo mismo estar unidos por la esperanza de conseguir un bien que por el odio para combatir al diferente.

Comentarios recientes