por Altarriba | Jun 6, 2018 | Noticias, Relato

La señora Verdurín amaba tanto las plantas que era estrictamente carnívora. Apenas condimentaba las carnes para no utilizar en sus guisos ningún vegetal. Naturalmente sabía que chuletas, asados y demás tajadas obtenían consistencia y sabor del forraje con el que el animal se había alimentado. Pero eso, lejos de hacerle reconsiderar su régimen, se lo confirmaba. Desde su punto de vista, ella no comía. Llevaba a cabo una venganza sistemática contra los herbívoros, unos bichos tan estúpidos que, insensibles ante la belleza gramínea, la ingerían como simple pasto.

La señora Verdurín no entendía el reciente afán protector por las especies animales mientras los numerosos problemas de las vegetales eran persistentemente ignorados. Las plantas se encontraban en la base de la cadena alimenticia, surgían directamente del corazón nutricio de la tierra, contenían un arsenal químico con las más diversas propiedades y además regulaban el equilibrio atmosférico. Sin mostrarles ninguna consideración, el resto de los seres vivos las devoraban, las utilizaban como lugar de anidamiento y las convertían en papel o en estanterías para el salón. Pero, más allá de cualquier argumentación ecológica, la Verdurín las apreciaba por su belleza. ¡Qué diversidad de colores, texturas, formas y olores! ¡Qué florido esplendor adornando la corteza terrestre! Estaba tan hortícolamente entusiasmada que no le cabía ninguna duda acerca de la superioridad del mundo vegetal sobre el animal. Es más, en un intento de emular el funcionamiento silvestre, se empapaba de agua y permanecía horas y horas plantada, siguiendo la trayectoria del sol, a la espera de que su cuerpo realizara la mayor de las funciones: la función clorofílica. Aunque nunca alcanzó la añorada metamorfosis, con el tiempo su piel adquirió un tono verdoso y en primavera las articulaciones se le cubrían de unos brotes purulentos que nunca llegaron a florecer.

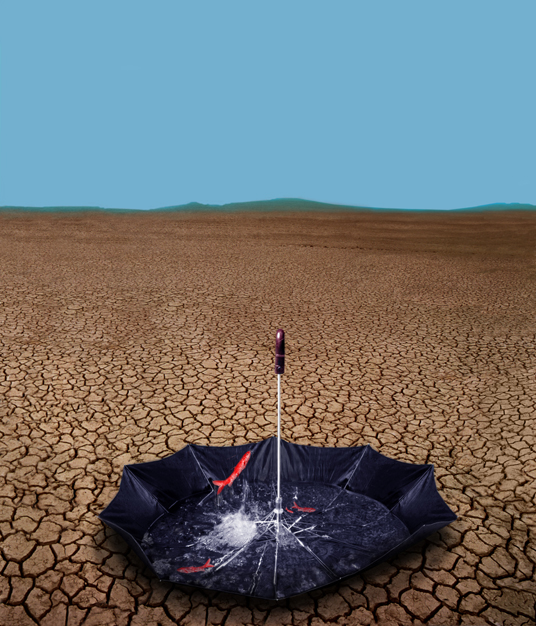

La inesperada herencia de un tío, propietario de varios mataderos, le permitió comprar una pequeña isla tropical repleta de la más exótica vegetación. Se instaló en ella y durante los primeros meses gozó de una completa compenetración con el frondoso entorno. Pasaron los años y su pasión botánica aumentó hasta convertirse en auténtica locura. La señora Verdurín no soportaba que las plantas se marchitaran o que, siguiendo el ciclo natural, mudaran de aspecto. Quería retener todos los matices, perpetuar los distintos estados del más mínimo ejemplar porque, para ella, cada momento de la floración era un auténtico milagro. Así que emprendió una ambiciosa tarea de conservación. Con paciencia y la ayuda de unos cuan-tos especialistas se puso a elaborar un inmenso herbario que contendría, convenientemente clasificada, no sólo la diversidad de especies sino, hoja a hoja y brizna a brizna, toda la espléndida fertilidad de la isla.

Al final de sus días, la señora Verdurín, enjuta y reseca, había conseguido llevar a cabo su proyecto. Ordenado en cientos de volúmenes, su gigantesco herbario ocupaba las siete plantas de la lujosa mansión construida para el efecto. Ella, práctica-mente incapacitada, pasó el resto de su vida hojeando extasiada el resultado de tan ingente obra mientras al otro lado de los ventanales se extendía el territorio yermo, la superficie inmensamente desolada de la isla.

El caso Verdurín fue muy comentado por los científicos e incluso por los poetas. Desde entonces los botánicos recomiendan que sólo se realicen herbarios en dosis homeopáticas, las imprescindibles para conocer la flora, estimular la capacidad de observación y aprender a describir la inaprehensible riqueza de lo agreste. Los poetas, por su parte, advierten que, a pesar de lo que pueda parecer, las hojas de las plantas no se llevan bien con las hojas de los libros. Añaden que ni siquiera las más bellas palabras pueden atrapar el encanto de la naturaleza. Y aseguran que, en último-término, ellos también prefieren vivir un rato libres e inclasificables a permanecer planos, disecados y encuadernados por los siglos de los siglos.

Antonio Altarriba

por Altarriba | Nov 20, 2017 | Noticias, Opinión

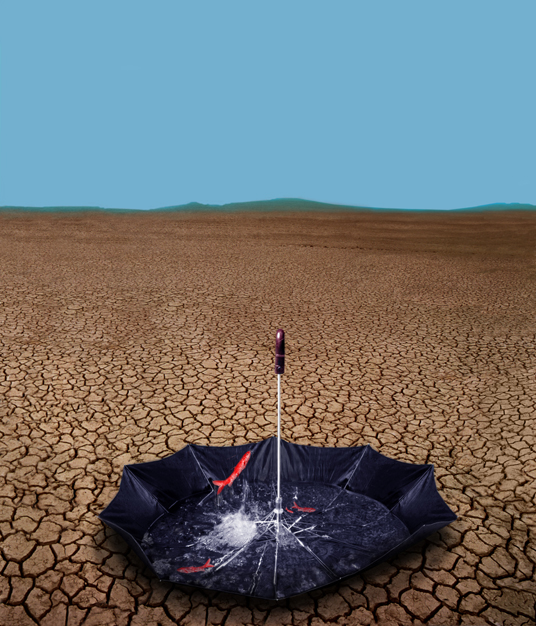

Sin terreno no hay territorio. Detrás de los desencajes territoriales, se encuentra una dimensión terrestre extrañamente ausente de los debates. Sin embargo, una frontera es una delimitación cartográfica precisa que serpentea por el mapa y hasta se tiñe de sangre por unos centímetros de más o de menos. España, después de invasiones, conquistas y reconquistas, es hoy, por encima, mejor dicho, por debajo de cualquier otra consideración, quinientos seis mil kilómetros cuadrados, cuatrocientos setenta y cuatro mil sin Cataluña. Lo queramos o no, antes de ser nación, patria o Estado somos superficie.

Esta base, tan prosaicamente terrenal, no figura en el argumentario que viene calentando la actualidad nacional. Sin embargo, sabemos que algunas formaciones políticas la gestionan con extraordinaria rentabilidad. Convergencia i Unió llegó a ser conocida como el partido del tres por ciento y el PP ha convertido el solar patrio en un despilfarro de obra pública, agujero inmenso en nuestras finanzas, sólo con el fin de obtener beneficios privados o privatizados. Adjudicaciones, recalificaciones, presupuestos inflados, facturaciones fragmentadas han sido prácticas habituales y causa principal de una corrupción indefinidamente estancada en nuestros juzgados. ¡Cuánto empeño en que no se rompa España y cuánta facilidad para parcelarla en fincas edificables!

Curiosamente, más allá de estas maniobras especulativas, no parece que el sustrato geográfico del país importe a nuestros gobernantes. Pocas administraciones europeas han demostrado menos interés por sus “terrenos”. España está sometida a un acelerado proceso de desertificación contra el que, de momento, no se plantea medida alguna y apenas se menciona en los programas electorales. Las reservas de agua de nuestros pantanos se encuentran en mínimos históricos, cada año apuran más nuestros recursos, obligan a trasvases con graves, a veces irreversibles consecuencias y ni siquiera abordamos un plan hidrológico ecológicamente viable. El secarral progresa a lomos de los incendios que, cada verano, abrasan hectáreas maravillosamente arbóreas. El Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios cuenta con escaso presupuesto y casi ninguna estrategia preventiva. ¿Y qué decir de los atentados contra nuestra ley de costas? Hemos enterrado paisajes únicos en toneladas de hormigón, sin que, en algunos casos, llegaran a ser turísticamente rentables.

Mariano Rajoy adquirió notoriedad ecológica por su gestión en el hundimiento del Prestige. No sabemos si su primo, el que no creía en el calentamiento climático, forma parte de sus asesores, pero ha dejado claro que las cuestiones medioambientales no ocupan un lugar destacado en su agenda. Este mismo verano el incendio en Doñana ha puesto en evidencia el desinterés gubernamental y ha recordado el proyecto de instalación de Gas Natural Fenosa en las lindes de tan importante reserva natural. La política industrial del gobierno ha penalizado las energías limpias para mantener, en función de inexplicables intereses, las más contaminantes. El mar Menor de Murcia, una de nuestras joyas naturales, se encuentra al borde del colapso sin que se tomen medidas regeneradoras. Y por si alguien piensa que nada de esto nos afecta, la Agencia Europea del Medioambiente acaba de anunciar que treinta y dos mil personas mueren anualmente en España por contaminación atmosférica.

Resulta especialmente significativa la resolución, también conocida en estas fechas, de uno de los casos más graves de contaminación del sur de Europa, según la UE. Entre 1975 y 1989 la empresa Inquinosa vertió ciento veinte mil toneladas de lindano que afectaron a más de trescientos kilómetros de las riberas del Gállego y del Ebro. Tras años de pleitos y denuncias, todo se ha zanjado con una multa de ciento sesenta mil euros. Inquinosa, como otras empresas contaminadoras, se ha beneficiado de una legislación tolerante y de la indiferencia mediática.

Desde esta perspectiva “terrenal”, la imagen de nación reenvía a un espacio desolado salpicado de monumentos, algunos también en penoso estado de conservación. ¿Qué es lo que aman, cuando algunos se declaran tan efusivamente patriotas? ¿Qué queda de la nación si le quitamos el paisaje o si lo reducimos a una naturaleza acorralada y a un patrimonio artístico en degradación? Quedan unas referencias culturales cada vez más estandarizadas, unas tradiciones diluidas por el turismo y, sobre todo, unas consignas que hacen héroe a quien las cumple y traidor a quien las ignora. También queda el tremolar de la bandera, que en los últimos días vuelve a revelarse como objeto de excitación masiva. Todo muy simbólico y fácilmente manipulable. Ganaríamos concreción introduciendo algo de geografía física en tanta geografía política. De lo contrario, nos cabra la duda de si todo es por la patria o por el patrimonio. También de si los que están matando España no son, precisamente, los que con tanta insistencia gritan que viva.

por Altarriba | Ago 1, 2017 | Noticias, Opinión

Todos sabemos que la democracia no es el imperio de la ley. Por mucho que nos repitan que vivimos en un “estado de derecho” y que no hay posibilidad, tampoco legitimidad, para actuar al margen, nos queda la idea (quizá la nostalgia) de que la democracia no radica en la obligación de acatar sino en la posibilidad de discrepar. Los regímenes que se presentan como “imperio de la ley” han sido, tradicionalmente, absolutismos, dictaduras y tiranías más o menos encubiertas, estructuras sociales donde sólo cabe la obediencia. Por eso sorprende tanto la actual insistencia en la “legalidad vigente”. Siempre se nos había dicho que la superioridad del sistema democrático radicaba en las dinámicas que permitían su perfeccionamiento. Pero el perfeccionamiento sólo se puede producir a partir de una actitud crítica y de una voluntad constante de reforma. Las resistencias a los cambios normativos, la gobernanza por decreto, la aprobación de leyes con escaso consenso, la supeditación de lo legislativo a pactos o intereses partidistas sólo sirve para asentar la convivencia en la obligación, en lugar del acuerdo. Y, en último término, impone la fuerza donde debería reinar la razón.

“Ley y orden” como fórmula de convivencia se opone a libertad, criterio propio y, en último término, inteligencia. Si la ley nunca hubiera sido cuestionada, seguiríamos viviendo bajo la ley de la jungla. Así que la democracia, en lugar de perseguir la disidencia, debería fomentarla. Sería la manera de enriquecer el debate social, de superar el conformismo o, peor aún, la resignación y de alimentar las dinámicas que buscan ampliar los espacios de justicia. No parece el camino seguido por el actual gobierno de España, empeñado en implantar “la presunción de inocencia” para sus “investigados” como derecho humano fundamental. Esa es la única batalla legal que parece querer librar. La ampliación de la impunidad para la corrupción y la reducción para las manifestaciones que la denuncian se ha convertido en su principal estrategia legislativa. Y así, a fuerza de leyes, la vida se hace cada vez más injusta.

El proceso de degradación democrática en el que nos han metido ha hecho olvidar uno de los derechos humanos que la Revolución Francesa proclamó, este sí, como fundamental. Es el resorte que ancla la política en la responsabilidad de cada ciudadano, el que nos compromete con la vigilancia de nuestras libertades y la principal garantía contra la regresión o la restauración de privilegios. Se trata del derecho de insurrección. Esto dice el artículo 35 de la Carta de los derechos del hombre y del ciudadano (1793): “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”

Comentarios recientes