por Altarriba | Feb 28, 2018 | Opinión

Antígona recorre las calles de Tebas clamando contra la injusticia. Su hermano Polinices yace muerto a las puertas de la ciudad y el rey Creonte ha prometido matar a quien intente darle sepultura. Lo considera enemigo de la ciudad y, por ello, además de la muerte, merece ser devorado por las alimañas. “Mira esos perros. ¿Los ves? En sus hocicos llevan sangre de Polinices. ¡Sangre tuya!” denuncia Antígona. Al fondo el coro repite, “la muerte a quien entierre a Polinices”. Ante el miedo o la indiferencia de los tebanos, Antígona, amparada en la oscuridad de la noche, sale de la ciudad y, en un improvisado rito funerario, cubre el cadáver de su hermano con un puñado de tierra. La guardia de Creonte la sorprende y este, irritado por la desobediencia de sus órdenes, la condena a muerte. Encerrada en prisión, Antígona se ahorca.

Es más que una tragedia. Es “la” tragedia por excelencia. Sófocles se inspira en uno de los mitos básicos de la cosmogonía griega para escribir una obra que la literatura occidental revisitará en numerosas ocasiones, encontrando siempre lecturas aplicables a momentos muy distintos de nuestra historia. Representa el enfrentamiento de una joven, armada tan sólo con sus argumentos, contra el poder instituido. Es también el sentimiento individual confrontado con la fría arbitrariedad de la ley, el vínculo familiar contra la razón de Estado, la justicia contra la tiranía y, en último término, la colisión de lo divino, o de lo espiritual, con lo político.

Los argumentos de Antígona tienen tanta fuerza porque, más allá de lo histórico arraigan en lo antropológico. Enterrar a los muertos es la actividad humana más antigua de la que tengamos constancia. Antes de los primeros escritos, antes incluso de las primeras pinturas rupestres, encontramos túmulos, menhires y otros monumentos funerarios. Constituyen la prueba de la conciencia de nuestra finitud y, en consecuencia, una respuesta a los interrogantes sobre el sentido de la existencia. Hablan de un originario sentimiento religioso, de la creencia en un más allá, al menos de una voluntad de transcendencia que todavía hoy seguimos manteniendo. Y, más que nada, previo a todo ello, de un respeto entre miembros de la misma especie, una dedicación al cuidado mutuo, un afán por preservar del olvido, un culto a los antepasados e, incluso, una comprensión de la dimensión histórica en la que nos inscribimos. Son tantos y tan importantes los factores implicados que podríamos asegurar que, por encima de cualquier otro rasgo diferenciador, somos humanos porque nos enterramos los unos a los otros.

Por eso el público de todas las épocas y de cualquier lugar simpatiza con la figura de Antígona. Por eso nos cuesta aceptar que el gobierno de España represente con tanta convicción el papel de Creonte. Con su política de “mantenerlos en las fosas” da muestras de una actitud sin parangón internacional, esencialmente inhumana. Haciendo oídos sordos a la reprobación de organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos, no sólo alardea de no destinar un solo euro a la ley de memoria histórica, sino que hasta se burla de los familiares que reclaman dignidad para sus muertos. La historia de España está repleta de atrocidades, pero pocas destilan una crueldad tan consciente y tan prolongada en el tiempo. Nos recortan el presente, hipotecan nuestro futuro, pero nada tan desalmado como este sometimiento de nuestro pasado a la podredumbre indefinida, quizá definitiva. Lo justifican como deseo de pasar página, de no reabrir heridas, de superar el pasado. Olvidan que las guerras sólo se terminan cuando los vencedores permiten que los vencidos entierren sus muertos. Mientras permanezcan insepultos, sin nombre y sin honra, no podrá haber paz sino sólo victoria. Una insoportable victoria que ya dura ochenta años.

Muchas complicidades acompañan este ejercicio de cainismo único en el mundo. Ninguna más injustificable que la de la Iglesia. La beligerancia del catolicismo hispano, su silencio, en el mejor de los casos, choca con las esencias mismas de toda espiritualidad. Las religiones surgen como respuesta al carácter irremediable de la muerte y, de una manera o de otra, se justifican como gestoras del acceso al más allá. ¿Por qué nuestro clero, tan dado a la pompa fúnebre, se inhibe en esta cuestión? ¿Venganza por los ataques sufridos durante la guerra civil? Si así fuera, se alejaría de los modelos de misericordia y perdón que tanto predica. Santiago Cantera, prior de la Santa Cruz de los Caídos, vetó hace unas semanas exhumaciones autorizadas por el juez. Y lo hizo interponiéndose físicamente a la comitiva encargada de recuperar los restos. ¿Es compatible tanta impiedad con la doctrina de Cristo?

La tragedia de Sófocles no termina con el suicidio de Antígona. Su muerte desencadena una serie de acontecimientos que provocarán el final del reino de Creonte. Debería ser una lección para el Partido Popular. La recalcitrante negativa a condenar el franquismo y, sobre todo, el mantenimiento de unas políticas posbélicas puede acabar pasándoles factura. Sabemos que fuimos vencidos. Algunos lo llevamos dolorosamente inscrito en nuestros genes. No nos mantengan humillados. Dejen que enterremos a nuestros Polinices.

por Altarriba | Nov 20, 2017 | Noticias, Opinión

Sin terreno no hay territorio. Detrás de los desencajes territoriales, se encuentra una dimensión terrestre extrañamente ausente de los debates. Sin embargo, una frontera es una delimitación cartográfica precisa que serpentea por el mapa y hasta se tiñe de sangre por unos centímetros de más o de menos. España, después de invasiones, conquistas y reconquistas, es hoy, por encima, mejor dicho, por debajo de cualquier otra consideración, quinientos seis mil kilómetros cuadrados, cuatrocientos setenta y cuatro mil sin Cataluña. Lo queramos o no, antes de ser nación, patria o Estado somos superficie.

Esta base, tan prosaicamente terrenal, no figura en el argumentario que viene calentando la actualidad nacional. Sin embargo, sabemos que algunas formaciones políticas la gestionan con extraordinaria rentabilidad. Convergencia i Unió llegó a ser conocida como el partido del tres por ciento y el PP ha convertido el solar patrio en un despilfarro de obra pública, agujero inmenso en nuestras finanzas, sólo con el fin de obtener beneficios privados o privatizados. Adjudicaciones, recalificaciones, presupuestos inflados, facturaciones fragmentadas han sido prácticas habituales y causa principal de una corrupción indefinidamente estancada en nuestros juzgados. ¡Cuánto empeño en que no se rompa España y cuánta facilidad para parcelarla en fincas edificables!

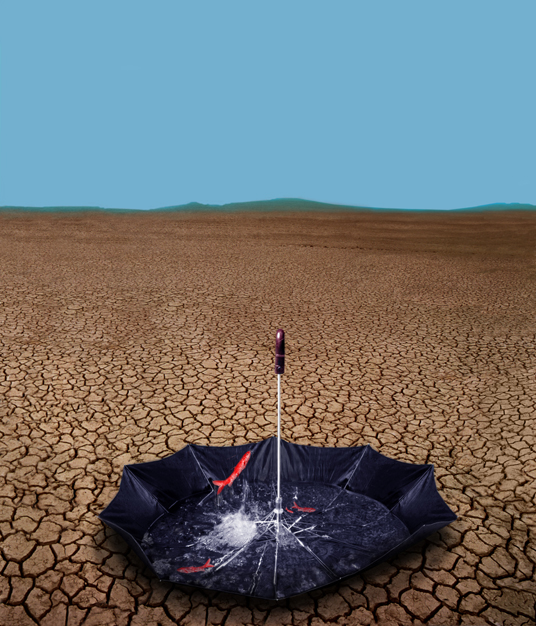

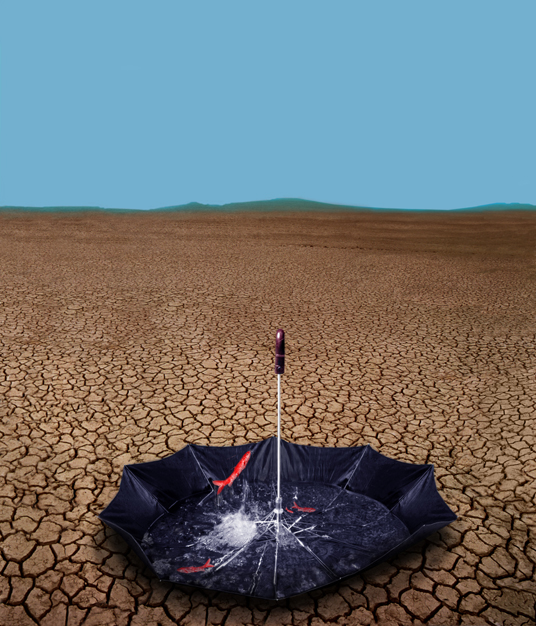

Curiosamente, más allá de estas maniobras especulativas, no parece que el sustrato geográfico del país importe a nuestros gobernantes. Pocas administraciones europeas han demostrado menos interés por sus “terrenos”. España está sometida a un acelerado proceso de desertificación contra el que, de momento, no se plantea medida alguna y apenas se menciona en los programas electorales. Las reservas de agua de nuestros pantanos se encuentran en mínimos históricos, cada año apuran más nuestros recursos, obligan a trasvases con graves, a veces irreversibles consecuencias y ni siquiera abordamos un plan hidrológico ecológicamente viable. El secarral progresa a lomos de los incendios que, cada verano, abrasan hectáreas maravillosamente arbóreas. El Plan Nacional de Prevención y Control de Incendios cuenta con escaso presupuesto y casi ninguna estrategia preventiva. ¿Y qué decir de los atentados contra nuestra ley de costas? Hemos enterrado paisajes únicos en toneladas de hormigón, sin que, en algunos casos, llegaran a ser turísticamente rentables.

Mariano Rajoy adquirió notoriedad ecológica por su gestión en el hundimiento del Prestige. No sabemos si su primo, el que no creía en el calentamiento climático, forma parte de sus asesores, pero ha dejado claro que las cuestiones medioambientales no ocupan un lugar destacado en su agenda. Este mismo verano el incendio en Doñana ha puesto en evidencia el desinterés gubernamental y ha recordado el proyecto de instalación de Gas Natural Fenosa en las lindes de tan importante reserva natural. La política industrial del gobierno ha penalizado las energías limpias para mantener, en función de inexplicables intereses, las más contaminantes. El mar Menor de Murcia, una de nuestras joyas naturales, se encuentra al borde del colapso sin que se tomen medidas regeneradoras. Y por si alguien piensa que nada de esto nos afecta, la Agencia Europea del Medioambiente acaba de anunciar que treinta y dos mil personas mueren anualmente en España por contaminación atmosférica.

Resulta especialmente significativa la resolución, también conocida en estas fechas, de uno de los casos más graves de contaminación del sur de Europa, según la UE. Entre 1975 y 1989 la empresa Inquinosa vertió ciento veinte mil toneladas de lindano que afectaron a más de trescientos kilómetros de las riberas del Gállego y del Ebro. Tras años de pleitos y denuncias, todo se ha zanjado con una multa de ciento sesenta mil euros. Inquinosa, como otras empresas contaminadoras, se ha beneficiado de una legislación tolerante y de la indiferencia mediática.

Desde esta perspectiva “terrenal”, la imagen de nación reenvía a un espacio desolado salpicado de monumentos, algunos también en penoso estado de conservación. ¿Qué es lo que aman, cuando algunos se declaran tan efusivamente patriotas? ¿Qué queda de la nación si le quitamos el paisaje o si lo reducimos a una naturaleza acorralada y a un patrimonio artístico en degradación? Quedan unas referencias culturales cada vez más estandarizadas, unas tradiciones diluidas por el turismo y, sobre todo, unas consignas que hacen héroe a quien las cumple y traidor a quien las ignora. También queda el tremolar de la bandera, que en los últimos días vuelve a revelarse como objeto de excitación masiva. Todo muy simbólico y fácilmente manipulable. Ganaríamos concreción introduciendo algo de geografía física en tanta geografía política. De lo contrario, nos cabra la duda de si todo es por la patria o por el patrimonio. También de si los que están matando España no son, precisamente, los que con tanta insistencia gritan que viva.

por Altarriba | Ago 1, 2017 | Noticias, Opinión

Todos sabemos que la democracia no es el imperio de la ley. Por mucho que nos repitan que vivimos en un “estado de derecho” y que no hay posibilidad, tampoco legitimidad, para actuar al margen, nos queda la idea (quizá la nostalgia) de que la democracia no radica en la obligación de acatar sino en la posibilidad de discrepar. Los regímenes que se presentan como “imperio de la ley” han sido, tradicionalmente, absolutismos, dictaduras y tiranías más o menos encubiertas, estructuras sociales donde sólo cabe la obediencia. Por eso sorprende tanto la actual insistencia en la “legalidad vigente”. Siempre se nos había dicho que la superioridad del sistema democrático radicaba en las dinámicas que permitían su perfeccionamiento. Pero el perfeccionamiento sólo se puede producir a partir de una actitud crítica y de una voluntad constante de reforma. Las resistencias a los cambios normativos, la gobernanza por decreto, la aprobación de leyes con escaso consenso, la supeditación de lo legislativo a pactos o intereses partidistas sólo sirve para asentar la convivencia en la obligación, en lugar del acuerdo. Y, en último término, impone la fuerza donde debería reinar la razón.

“Ley y orden” como fórmula de convivencia se opone a libertad, criterio propio y, en último término, inteligencia. Si la ley nunca hubiera sido cuestionada, seguiríamos viviendo bajo la ley de la jungla. Así que la democracia, en lugar de perseguir la disidencia, debería fomentarla. Sería la manera de enriquecer el debate social, de superar el conformismo o, peor aún, la resignación y de alimentar las dinámicas que buscan ampliar los espacios de justicia. No parece el camino seguido por el actual gobierno de España, empeñado en implantar “la presunción de inocencia” para sus “investigados” como derecho humano fundamental. Esa es la única batalla legal que parece querer librar. La ampliación de la impunidad para la corrupción y la reducción para las manifestaciones que la denuncian se ha convertido en su principal estrategia legislativa. Y así, a fuerza de leyes, la vida se hace cada vez más injusta.

El proceso de degradación democrática en el que nos han metido ha hecho olvidar uno de los derechos humanos que la Revolución Francesa proclamó, este sí, como fundamental. Es el resorte que ancla la política en la responsabilidad de cada ciudadano, el que nos compromete con la vigilancia de nuestras libertades y la principal garantía contra la regresión o la restauración de privilegios. Se trata del derecho de insurrección. Esto dice el artículo 35 de la Carta de los derechos del hombre y del ciudadano (1793): “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.”

por Altarriba | Jul 17, 2017 | Noticias, Opinión

Viendo las cosas que pasan o, mejor dicho, las cosas que dejamos que otros provoquen, se me ocurren comentarios que a menudo comparto con amigos. Casi siempre coincidimos en el diagnóstico. Sorprende que opiniones tan extendidas tengan tan poco reflejo en el discurso dominante. El circuito político-mediático que alimenta la mayor parte de la información se ha impuesto por encima de evidencias, sentido común y empatía mínima.

Se incrementan injusticias, desigualdades, represiones y sistemas de vigilancia sin que apenas se escuchen voces críticas. Se multiplican los escenarios geopolíticos de riesgo, los deterioros ecológicos, los casos individuales desesperados, los comportamientos irresponsables de gobernantes y hasta las políticas suicidas. Y nada… O como si nada… La Humanidad nunca se había encontrado ante un futuro tan incierto y mostrado tanta pasividad.

Estamos, pues, en una situación paradójica. Somos conscientes de lo que ocurre, de las causas que lo provocan y de las consecuencias que acarrea, pero apenas protestamos. Porque nos lo prohíben o porque, más sutilmente, nos han quitado los altavoces desde donde hacerlo. Porque en el fondo de nosotros mismos una voz irresponsable nos dice que, en el último momento, algo o alguien vendrá a solucionarlo. Porque nos da miedo contrariar la poderosa maquinaria que nos arrastra. Aunque puede que no sea miedo sino, simplemente, pereza por el esfuerzo contestatario y la carga de infelicidad que comporta.

Es cierto que también hay respuestas dignas. El voluntariado, desde los más diversos sectores, intenta curar las heridas por las que se desangra el mundo. Y algunos medios de información, incluso algunos individuos, a riesgo de sufrir presiones, represalias y hasta agresiones, denuncian, desenmascaran, resisten. Sin llegar a tanto, me decido a poner aquí por escrito esas evidencias tan fáciles de compartir. Se trata, simplemente, de decir todo lo que sabemos y hemos decidido ignorar.

Antonio Altarriba

Comentarios recientes